|

Avertissement

|

|||

|

Si vous arrivez

directement sur cette page, sachez que ce travail est

un rapport d'étudiants et doit être pris comme tel. Il

peut donc comporter des imperfections ou des

imprécisions que le lecteur doit admettre et donc

supporter. Il a été réalisé pendant la période de

formation et constitue avant-tout un travail de

compilation bibliographique, d'initiation et d'analyse

sur des thématiques associées aux technologies

biomédicales. Nous ne

faisons aucun usage commercial et la duplication

est libre. Si vous avez des raisons de contester

ce droit d'usage, merci de nous

en faire part . L'objectif de la

présentation sur le Web est de permettre l'accès à

l'information et d'augmenter ainsi les échanges

professionnels. En cas d'usage du document, n'oubliez

pas de le citer comme source bibliographique. Bonne

lecture...

|

|||

|

Fiches

Réflexes et Criticité des Dispositifs Médicaux au

C H de Charleville Mézières |

|||

Université Technologique de Compiegne |

|||

|

Référence à

rappeler : fiches réflexes et criticité des

dispositifs médicaux au CH de Charleville

Mézieres,William Hennechart, stage Certification

Professionnelle ABIH, UTC, 2015

URL : http://www.utc.fr/abih ; Université de Technologie de Compiègne |

|||

|

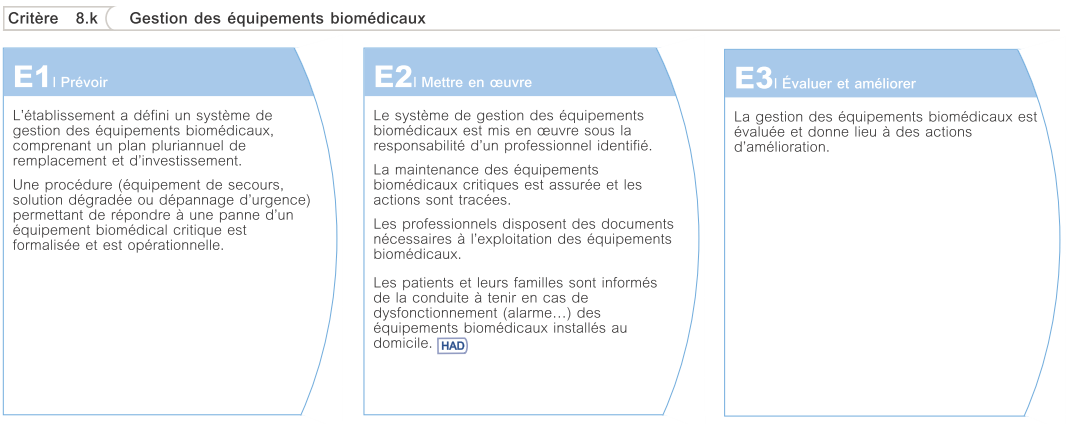

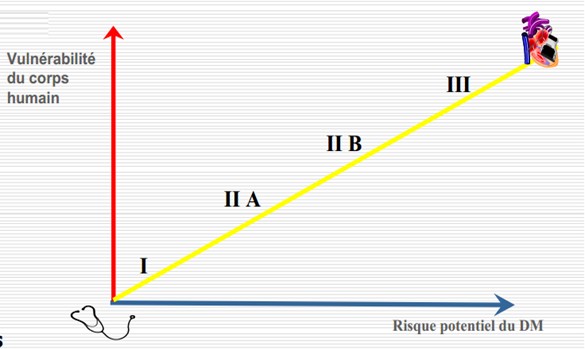

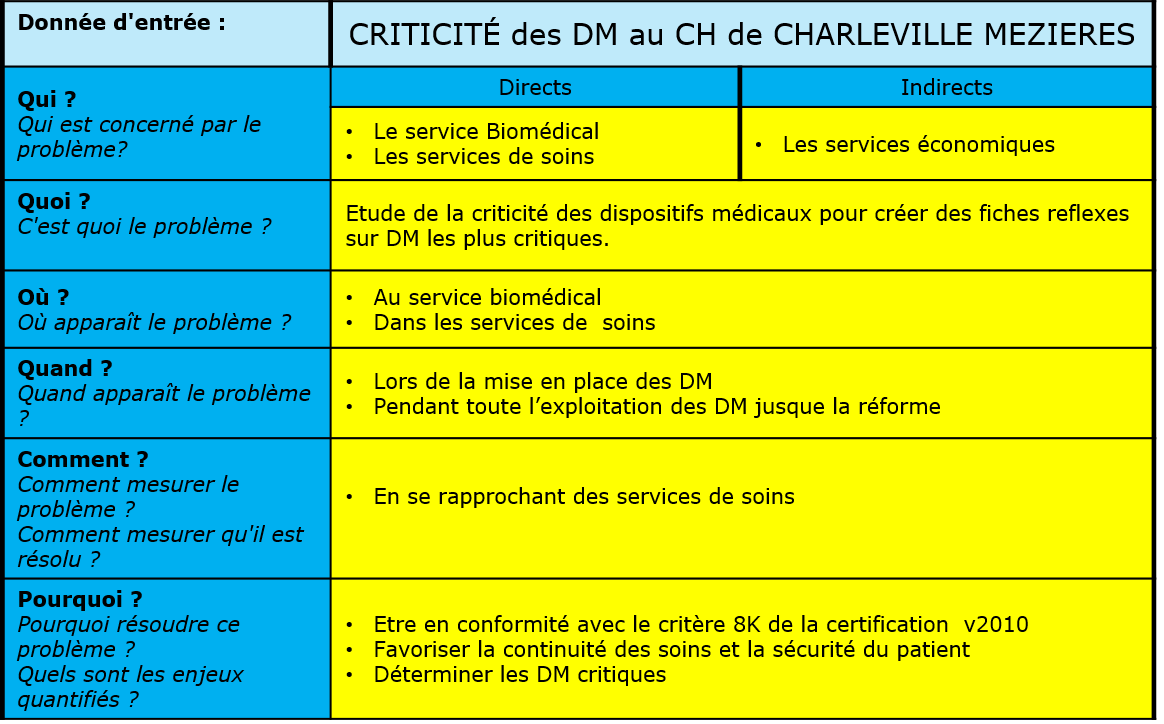

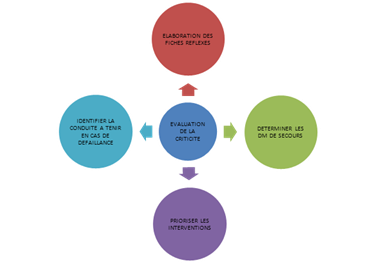

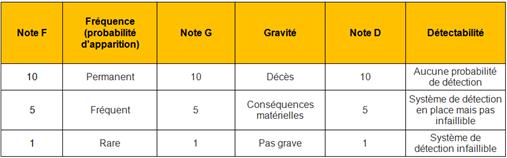

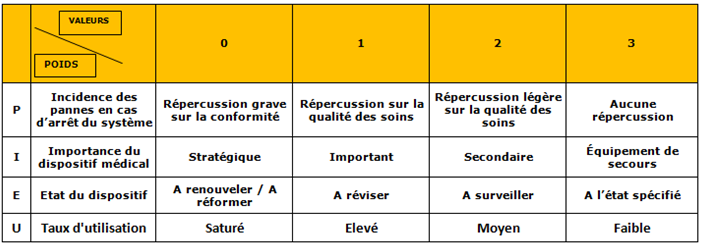

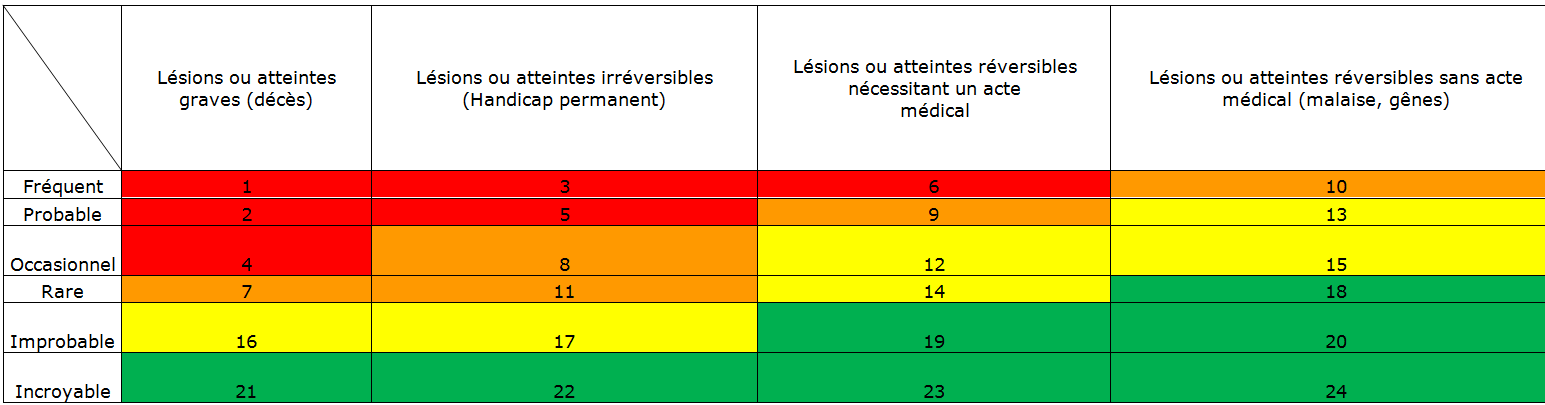

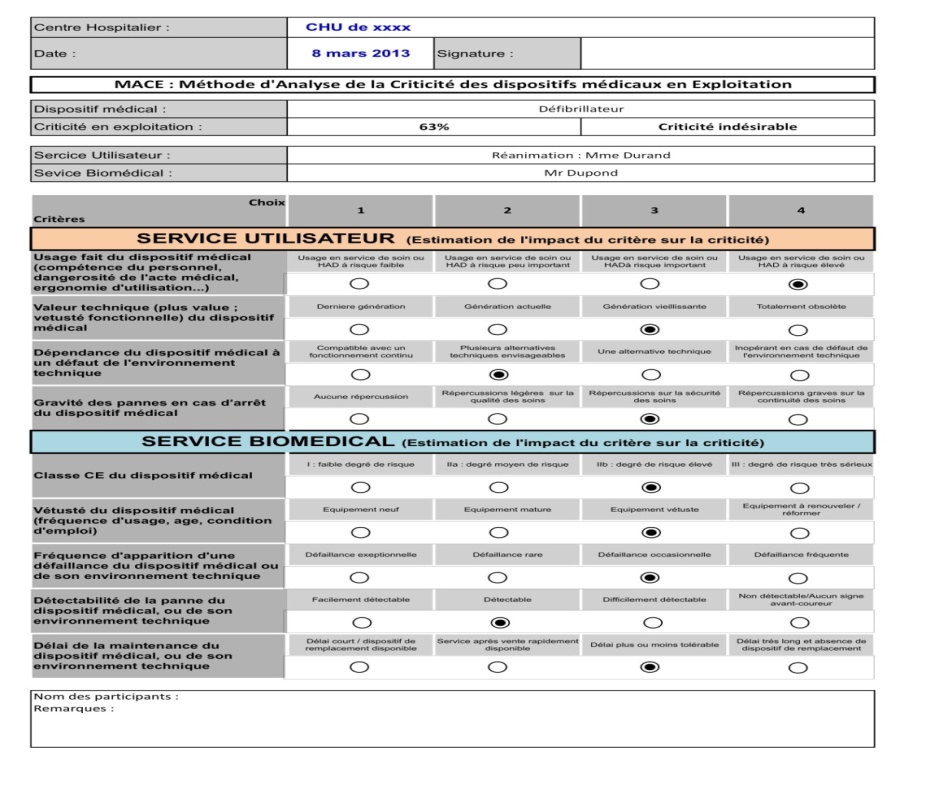

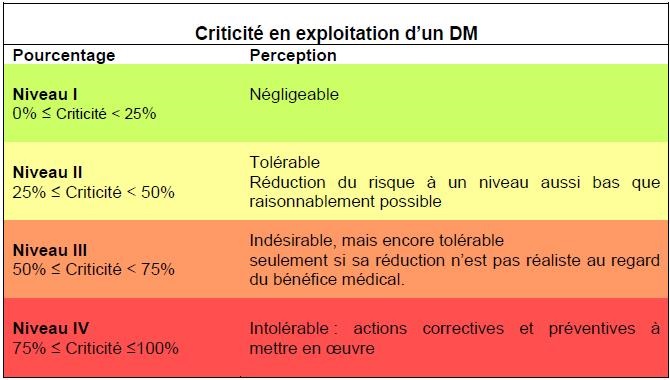

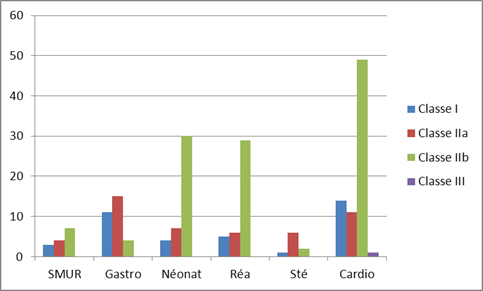

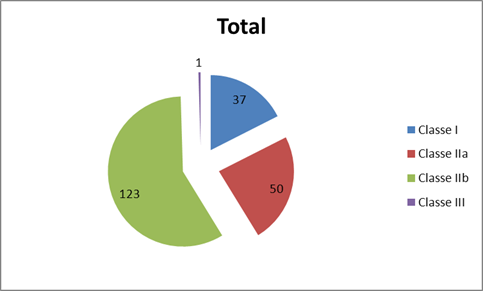

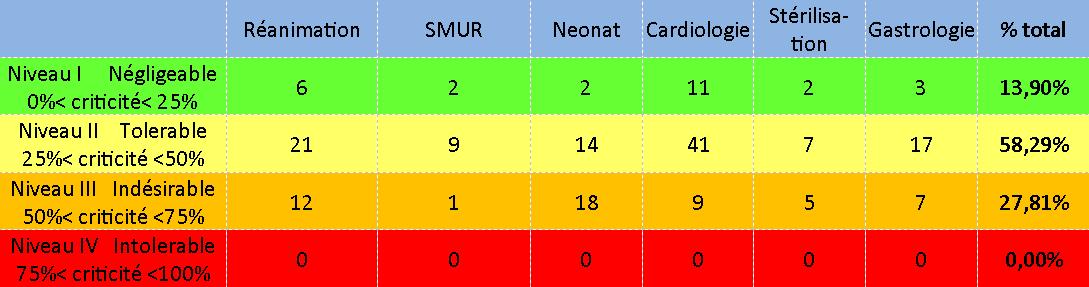

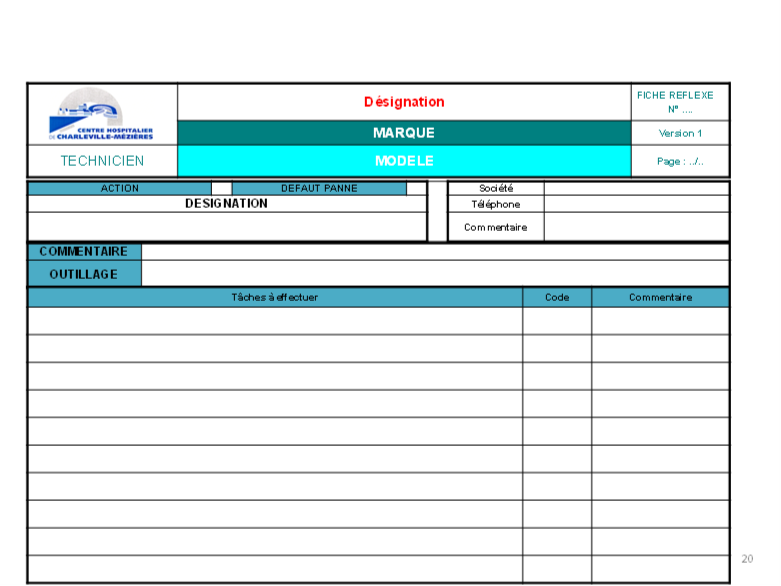

La prévention des risques pour le patient concerne tout le personnel de la santé. La certification V2010 de la H.A.S. demande aux établissements de santé, une démarche qualité afin d’évaluer la gestion des dispositifs médicaux en exploitation (critère 8K). Cette démarche qualité, a fait prendre conscience aux services biomédicaux, l’importance des calculs de criticité et des fiches réflexes. De plus la norme NF S99-170 met en avant la qualité de la maintenance et la gestion des risques liés à l’utilisation des dispositifs médicaux, deux activités clés des services biomédicaux. Afin de répondre à ces missions, le service biomédical oriente ces objectifs et priorise ses actions pour une meilleure maitrise du plateau technique, le respect des réglementations, l’évaluation des normes et l’optimisation de la maintenance selon la criticité des dispositifs médicaux. Mots clés : Fiche Réflexe, Criticité,critère 8k, Certification V2010, NF S99-170 |

|||

|

Risk prevention for patient concerns all health personnel. V2010 certification H.A.S. asks health facilities, a quality approach to assess the management of medical devices in operation (criterion 8K). This quality approach has raised awareness of the biomedical services, the importance of criticality calculations and response sheets. In addition to the NF S99-170 standard highlights the quality of maintenance and management of risks related to the use of medical devices, two key activities of biomedical services. To meet these missions, the biomedical department directs these objectives and prioritizes actions for better control of the technical platform, regulatory compliance, assessment standards and maintenance optimization depending on the criticality of medical devices. Key words : Sheet Reflex, Criticality, 8k criterion, V2010 certification, NF S99-170 |

|||